Condividi con noi le tue storie legate al caffè scrivendo a direzione@comunicaffe.it.

MILANO – Nella Scuola Galdus di Milano in via Giovanni Battista Piazzetta 2, Davide Cobelli, AST e primo CVA trainer in Europa, ha svolto il suo ruolo di docente e ambassador di una delle ultime rivoluzioni di SCA, il Coffee Value Assessment (CVA), per Comunicaffè.

In questa esperienza didattica presente all’appello anche una Q Grader già certificata, Antonia Trucillo, terza generazione della torrefazione di famiglia, pronta ad aggiornare le sue già ampie competenze e superare l’esame.

Si torna tra i banchi di scuola in due giornate, per comprendere non soltanto nella teoria (dell’argomento si è parlato a più riprese e attraverso diverse voci qui, qui e qui per iniziare) ma soprattutto nella pratica cosa comporta questo nuovo sistema.

E sì, perché l’assaggio è un’azione innanzitutto, che va allenata, con il palato e tutti gli altri sensi ben calibrati con i panelist e tra le mani il CVA, entrato in vigore, un sistema descritto da Davide Cobelli come in grado di portare il mondo del caffè verso il futuro.

La scienza è la sua colonna portante: la valutazione non è più affidata soltanto all’esperienza del professionista, ma si basa sulle ricerche in analisi sensoriale. Se prima la componente dell’expertise era preponderante quanto soggettiva, ora la base scientifica è il fondamento.

Questo cambio di paradigma, insieme all’altro terremoto che ha visto l’unione di forze tra SCA e CQI appena qualche mese fa, ha fatto sì che dal primo ottobre, i Q grader diventino Q grader evolved, con l’integrazione di un esame per chi è già certificato Q grader.

Altra informazione rilevante: una volta superati i test, al momento non sarà più obbligatorio poi ricalibrarsi periodicamente: SCA non ha previsto controlli per ora. “Una volta Q Grader evolved, Q grader per sempre” afferma Cobelli.

CVA, la rivoluzione? Provare per credere

Ed eccoci a lezione guidati da Davide Cobelli, anche uscendo dai confini caffeicoli, seguendo i principi più ampi dell’analisi sensoriale gastronomica, trasversale tra settori e prodotti.

Primo dato utile per chi vuole iniziare: come si supera l’esame? Basta totalizzare il 70% del passing rate sul test online, per un totale di due tentativi concessi, tutto in lingua inglese (e, nonostante questo apparente primo ostacolo, le richieste sono in aumento). A questo, si aggiungono anche 3 esami pratici per chi deve conseguire il CVA.

In effetti, rispetto ad una partenza piuttosto burrascosa tra gli addetti ai lavori italiani, giunge la conferma dallo stesso docente: “A due anni dal suo inserimento, l’atteggiamento è migliorato: dallo scetticismo totale si è passati alla curiosità di molti assaggiatori professionisti. “

Nuova regola per chi vuole cimentarsi come Q Grader evolved: su 9 esami, uno scritto e 8 pratici, se si sbaglia oltre le due volte tollerate, non solo si è bocciati, ma si deve ricominciare tutto da capo (al contrario, prima, era possibile ripetere soltanto il test fallito).

L’impressione iniziale è quella di trovarsi davanti ad una vera e propria svolta nel sistema di valutazione per punteggi, per molti versi epocale: in un settore dove infatti la materia prima è cambiata in vent’anni, anche la metodologia per intendere la qualità andava ripensata. Con il CVA si circoscrive l’aspetto soggettivo, con un riequilibrio anche lungo la filiera, dove il consumatore finale ha l’ultima parola sulla piacevolezza della bevanda.

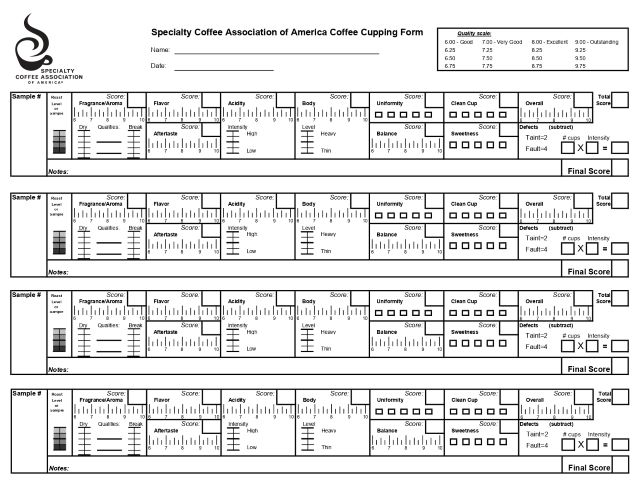

Il cupping form SCA del 2004: standard oggettivo?

Dal 2021, con l’uscita del Coffee Sensory and Cupping Handbook, redatto da scienziati sensorialisti (Dr. Mario R. Fernández-Alduenda e Peter Giuliano), prima edizione che amplia il Coffee Cupper’s Handbook, scritto da Ted R. Lingle e pubblicato nel 1986, finalmente si inizia a parlare un altro linguaggio.

Si ha a che fare con un testo più comprensivo della chimica applicata all’assaggio, si includono anche le nuove evoluzioni del mondo del caffè (ad esempio, per tanti anni SCAA ha inteso lo specialty come l’Arabica lavata, mentre il metodo naturale era considerato spesso meno pregiato e trovava i suoi acquirenti per il consumo interno alle origini. E così anche il cupping form era tarato su questo presupposto. Restavano quindi tagliati fuori tutti gli altri metodi di lavorazione e di sviluppo della materia prima, come i fermentati, che sfuggivano alla griglia di valutazione).

Con il CVA cambia proprio il paradigma e per questo viene da domandarsi: cos’è lo specialty oggi?

Sempre che di specialty si possa ancora parlare nei prossimi anni. Attualmente abbiamo a che fare con un concetto molto più legato ad un discorso di filiera, di storia della produzione. Il vecchio sistema, più “tazzocentrico”, ora dà il giusto rilievo al racconto dietro a ciò che si beve.

Specialty è il caffè che possiede determinate caratteristiche: tracciabilità su origine, lavorazione, varietà, altitudine, terroir, storie da raccontare che ne elevano la percezione valoriale. La farm, i suoi valori, il progetto, l’impatto sociale ed economico, vengono riscoperte: sono attributi estrinseci alla tazza (e si ritrovano nella scheda di valutazione).

Gli attributi sono misurabili andando oltre il gusto in tazza (più personale). E siccome la scienza sensoriale si è evoluta, con strumenti nuovi a disposizione, doveva seguire anche un aggiornamento di protocollo.

Tre modi di valutazione: discriminativo, affettivo e descrittivo

Tre binari su cui si era abituati a muoversi in contemporanea, operazione impossibile da portare avanti senza inficiarne la resa, così come invece avveniva nel cupping form del 2004.

Come si può notare da un rapido confronto, mentre la scala di valutazione dell’attuale CVA parte dall’1, nel precedente cupping form le schede iniziavano dal 6, una base che risultava quasi una forzatura per analizzare il caffè commerciale. Al contrario, appoggiandosi al CVA, si riesce ad includere con criterio tutti i livelli di materia prima.

Altra grande differenza tra i due metodi, l’individualità nel gusto, che è qualcosa che viene contemplata e accettata dal CVA: in effetti, fa notare Davide Cobelli – ricerche scientifiche alla mano – persino i Q grader non sono realmente calibrati.

La qualità non è altro che una definizione astratta, che è frutto di uno standard stabilito, certo, ma da chi? Adesso la definizione di specialty è data come risultato di una serie di attributi che ne afferiscono un valore più elevato: è un insieme che determina un percepito più alto.

Attributi intrinseci (sulla tazza) ed estrinseci (informativi sul prodotto)

Nel CVA si aprono le porte al contesto, all’esperienza, fuori dalla tazza. Pochi attributi descrivono un caffè commerciale e viceversa, tantissimi attributi corrispondono ad un valore più elevato.

Lo specialty quindi non è altro che un caffè o un’esperienza di caffè, riconosciuta per i suoi attributi distintivi, e di conseguenza, con un maggiore valore all’interno del mercato in cui è inserito (definizione dal 2021 di SCA). Non esiste più l’aspetto del punteggio di entry level (per gli specialty fin qui, dagli 80 punti in su).

E così tutto scricchiola.

Il verde era il solo prodotto alimentare che veniva definito come materia prima da un punteggio. Ora viene abolito, perché si trattava di un’analisi soggettiva. Quanti specialty coffee lo erano effettivamente? Il sistema determinato dal CQI non sempre era rispettato (la triangolazione dei Q grader calibrati). Innanzitutto perché anche i Q grader possono essere limitati e influenzati da fattori esterni.

Ne derivava una confusione altissima: milioni di lotti scambiati nei listini, sono stati definiti erroneamente come specialty, quando di certificati, solo nel 2024 dal CQI, erano circa 250. La discrepanza è evidente e segnava una falla nel sistema. Che era squilibrato verso l’acquirente, che stabilisce prezzo e valore (in quel caso legato al punteggio).

Da un’altra ricerca della Cup of excellence del 2021 di Scott Conary (instructor report: ACE – SET VC Results), che ha coinvolto 45 assaggiatori in 15 Paesi nel mondo, 24 sample di caffè spediti ciascuno già tostati, da analizzare in blind test con il protocollo particolare della COE, il risultato è stato impressionante: rispetto a quello registrato nel laboratorio COE, la differenza è stata di 35 punti con gli assaggiatori, a dimostrazione che persino tra i professionisti dell’assaggio non si è così calibrati perfettamente come si pensa.

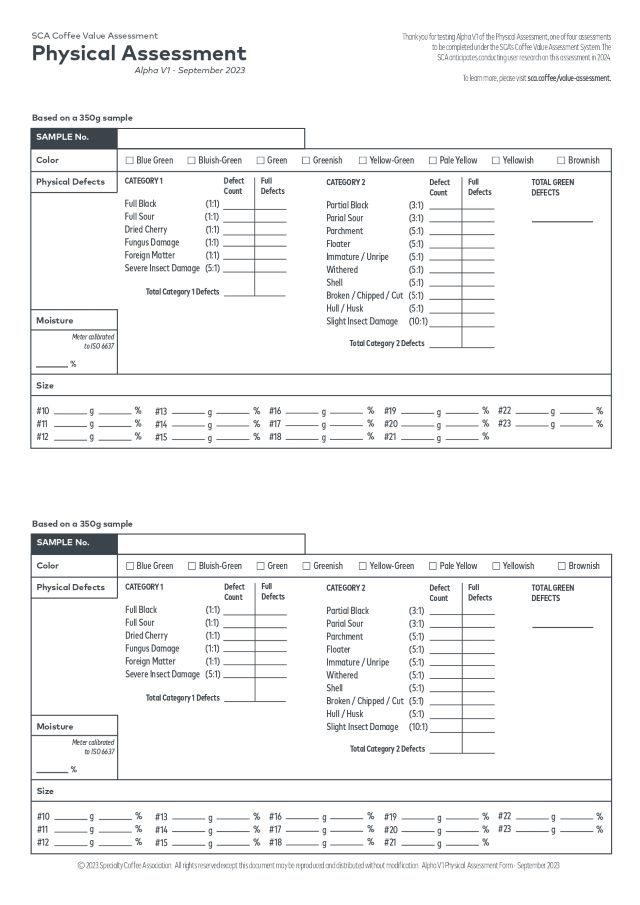

Le schede del CVA

Tutto inizia con una valutazione fisica, in cui cambia il fatto che non è più sufficiente che ci sia un difetto primario per non essere inserito nella categoria specialty. Il verde, (pur senza punteggio di entrata) viene descritto con i suoi eventuali difetti, l’umidità, la densità, il colore.

Attenzione, si tratta di una fotografia imparziale, non di uno sbarramento.

Si passa alla scheda descrittiva (assaggio sensoriale, strutturato come il cupping precedente sulle caratteristiche del prodotto), poi a quella affettiva (gusto personale sulla piacevolezza che determina soggettivamente un determinato valore) e infine a quella estrinseca (tutte le informazioni attorno al prodotto che ne aumentano o meno il valore).

Importante da sottolineare ancora una volta: la descrittiva e l’affettiva, vengono svolte in due sessioni diverse.

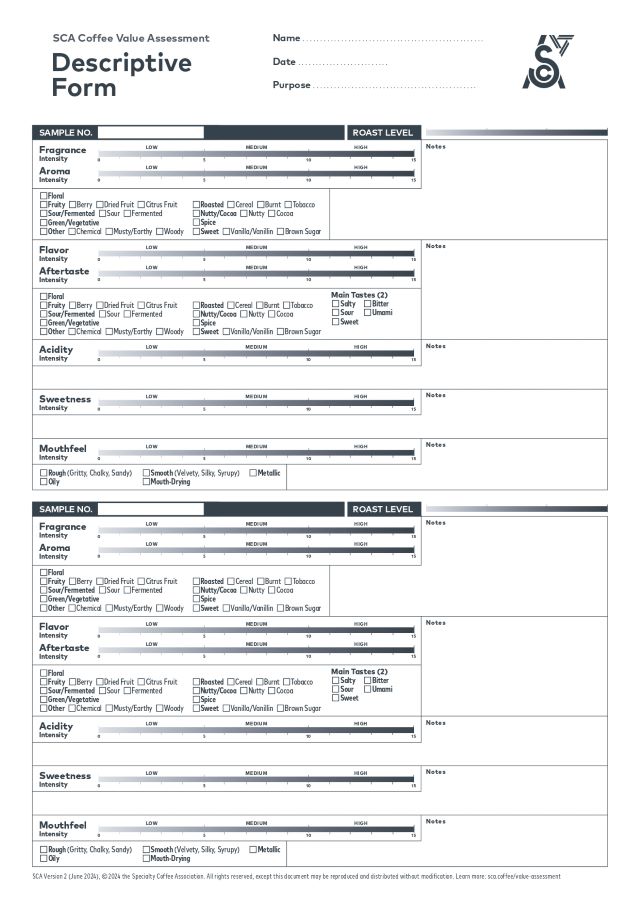

Il form di assaggio, descrittivo.

Attraverso un modulo CATA (“Check-All-That-Apply” “seleziona tutto ciò che è applicabile”), si osservano 9 categorie principali. Le referenze sono aggiornate sul 2017, appoggiandosi ad uno standard scientifico sviluppato dal Sensory lexicon.

Prima i Q grader non usavano come base queste referenze, mentre con il CVA questo passaggio diventa una radiografia di un caffè nelle sue parti percepite, privata dalla connotazione di giudizio.

Di fronte al tavolo degli assaggiatori, diverse caraffe riempite di acqua calda e segnate da una targhetta corrispondente ciascuna ad un caffè differente e dei bicchieri con i rispettivi macinati per poterne in due prime fasi valutarne aroma e fragranza.

Resta importante definire l’obiettivo (il purpose) con cui si assaggia. Si stabilisce quindi l’intensità della fragranza (macinato standard a parte) e dell’aroma (bagnato e infuso in French Press o Batch Brew, non in espresso per garantire un’omogeneità e costanza per più assaggi e assaggiatori) e si procede con la descrizione delle note aromatiche percepite; stessa cosa poi con il Flavor e l’Aftertaste (con l’individuazione in più dei “main tastes” in questo caso, per un massimo di due). Poi si stabilisce l’intensità di acidità, dolcezza e infine la mouthfeel e di che tipo.

Il form affettivo, stavolta applicato su un cupping da 5 tazze per ogni caffè

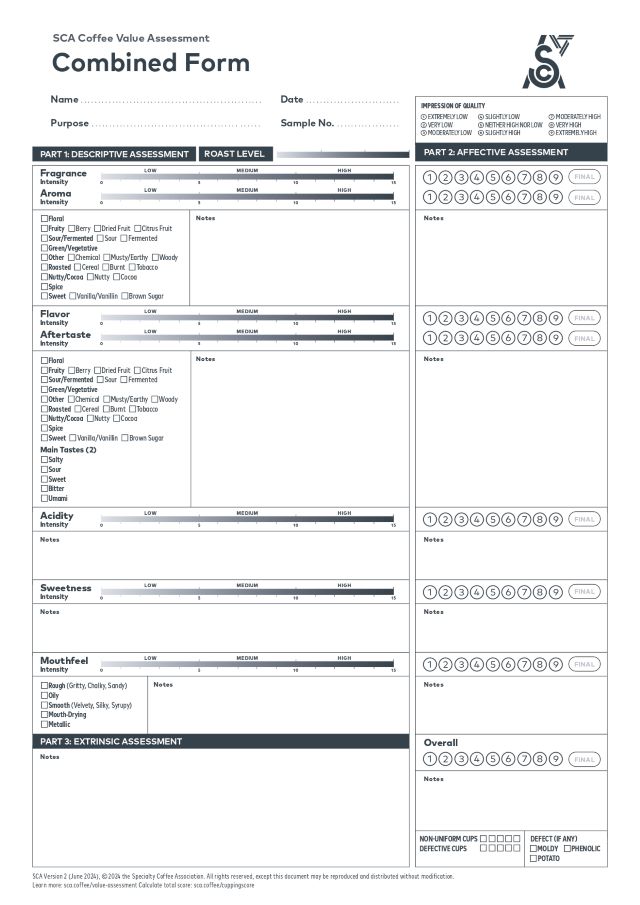

Da uno a nove (non da 1 a 15, cifra volutamente dispari per avere un punto medio, il 5, che rappresenta un’esperienza percepita di qualità come neutrale) si compone una scala edonica che concorre a comporre il punteggio finale (che però ora non è obbligatorio calcolare, perché conta più che altro il valore conferito a ciascun attributo).

È uno strumento tra i più usati comunemente nell’industria alimentare per registrare la piacevolezza verso un prodotto come assaggiatori. Rispetto al gusto personale o ad un determinato mercato ma anche per vari tipi di estrazione: il purpose è fondamentale ed è trainato dall’esigenza, il target di riferimento.

Il concetto dell’impressione di qualità e di multi-persona (essere in grado di impersonare qualcun altro e qualcos’altro in base ai propri obiettivi) guida la compilazione delle schede di questo form e non è sindacabile.

La sola domanda da porsi è: la mia percezione dell’attributo è di qualità positiva o negativa? È l’opinione di un assaggiatore di distintività e desirabilità. Questa è una delle differenze principali tra la figura precedente del Q Grader e dell’attuale Q Grader Evolved.

In fondo, una parte dedicata a delle postille discriminatorie che abbassano il punteggio eventualmente: i difetti possono essere qui evidenziati. C’è la categoria disuniformità (2 punti di penalità, per qualcosa di diverso rispetto al lotto preso in considerazione) e difetto (anche 4 punti di penalità, per qualcosa ritenuto sgradevole per la comunità caffeicola) (cambiamento, inserita la voce “potato” e eliminato il “fermented”).

Il punteggio in questa scheda può essere segnato, ma manca lo spazio fisico per segnare il conteggio totale (che ormai non è il fine da cui in precedenza addirittura si partiva).

Se proprio si volesse fare il calcolo, spiega Cobelli, nel fondo della scheda c’è indicato il link al sito per misurarlo matematicamente. “Il 100 oggi esiste – svela Cobelli- ma lo score finale ora ha un valore diverso: se prima si è notato che tutti i cosiddetti specialty erano inclusi tra 82 e 87, adesso si è voluto allungare questo range.” Questa quindi, è una scheda usabile per valutare il caffè non solo specialty e non solo Arabica.

Il repetition coffee, la prova del nove

A sorpresa (soprattutto per i non esperti), durante il blind test, spesso è possibile che il trainer inserisca lo stesso caffè per verificare una certa costanza e una coerenza nell’assaggio, fattori che nel descriptive sono importanti, nell’affective sono gli unici che contano: quando si valuta la piacevolezza sul piano soggettivo, almeno si deve essere allineati con il gusto personale.

L’impressione della qualità soggettiva come misurazione e riflette le preferenze dell’assaggiatore o di quelle riconosciute in un market specifico.

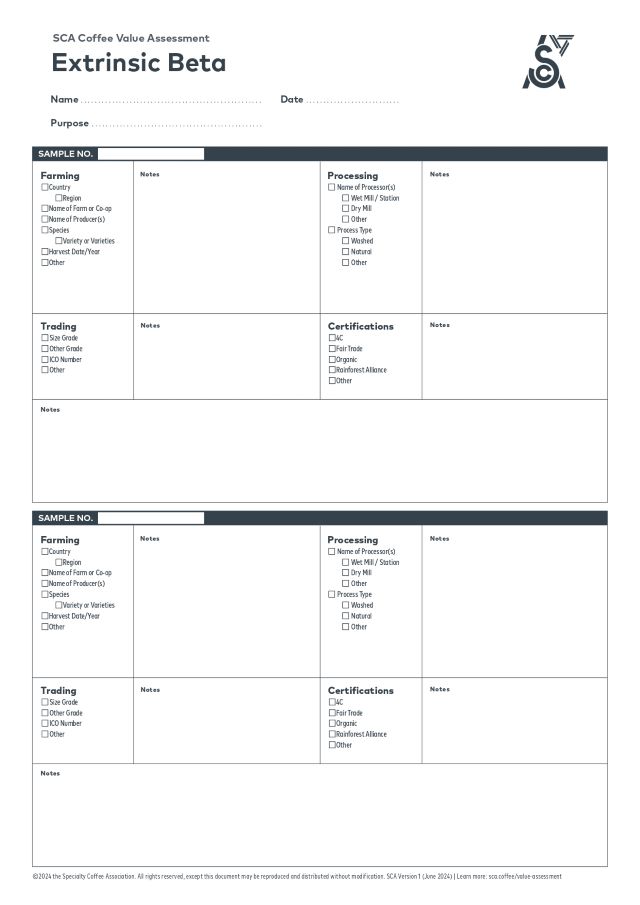

Gran finale, la scheda estrinseca.

Memorizza i dati rispetto al caffè che includono l’identità (geografia, chi è il farmer, altitudine, varietà, certificazioni, riconoscimenti). Divisa in 4 categorie principali: farming, trading, processing e certifications. Obiettivo: fornire maggiori informazioni possibile lungo la filiera, per aumentare il valore del caffè messo sul mercato.

Memorizza i dati rispetto al caffè che includono l’identità (geografia, chi è il farmer, altitudine, varietà, certificazioni, riconoscimenti). Divisa in 4 categorie principali: farming, trading, processing e certifications. Obiettivo: fornire maggiori informazioni possibile lungo la filiera, per aumentare il valore del caffè messo sul mercato.

Ultima questione posta dalla Q Grader Antonia Trucillo: ma i futuri price list nei quali è ancora indicato lo score cambieranno?

Probabilmente.

In un futuro in cui, tutti d’accordo a conclusione delle due giornate di corso, la parola specialty sarà sempre più abbandonata, come per altro già avviene in Paesi come l’Australia dove questa bevanda è normalità da parecchio tempo, il punteggio un concetto più che superato.

Certo resta la sfida per le aziende e i professionisti, di modificare il loro approccio alla valutazione della qualità e, soprattutto, di riuscire a comunicare con dei mercati che tutt’oggi richiedono il punteggio per stabilire il prezzo e cosa acquistare.

Qua le schede delle tariffe e delle modalità stabilite per i corsi erogati da SCA Education: ciascun studente registrato paga all’Associazione una quota di iscrizione e, per ogni iscritto, sarà il formatore a pagare a SCA una commissione per lo svolgimento didattico.

Entrambe le commissioni sono calcolate in base al luogo di residenza dello studente (ovvero il Paese di fatturazione dello studente, come registrato nel sistema SCA).

A questo link, è possibile cercare e individuare i prossimi corsi CVA, tra cui quelli tenuti presso l’academy di Davide Cobelli ai quali è possibile partecipare. Per chiedere informazioni relativi ai prossimi appuntamenti formativi sul CVA, qui.